近日,笔者在网上浏览时看到一组令人震惊的数据:在我国胃癌患者中,超过65%的患者携带幽门螺杆菌。看到这一数据,笔者不禁心生担忧,因为自己曾被查出幽门螺杆菌感染。为此,世界医疗网采编组联系了上海市第六人民医院胃肠外科专家陈红旗副主任医师,请他为我们科普幽门螺杆菌与胃肠道恶性肿瘤的关系,以及胃肠道恶性肿瘤的防治知识。

(图片创作/即梦AI)

幽门螺杆菌:胃癌的“头号通缉犯”

“医生,幽门螺杆菌真的会致癌吗?”面对我的疑问,陈红旗副主任医师回答道:“它不仅是胃癌的‘头号帮凶’,还是潜伏在胃里的‘慢性炸弹’。”

早在1994年,世界卫生组织(WHO)就将其列为胃癌的一类致癌因素。另外,中国医学科学院北京协和医学院国家癌症中心魏文强等人在《柳叶刀》子刊发表的研究论文指出,预计到2050年,中国将有28万例胃癌病例,其中,幽门螺杆菌感染仍是主要因素。

那么,何为幽门螺杆菌?又该如何避免它的发生?

幽门螺杆菌是一种寄生在人类胃部的致病菌,有的患者可能并无明显不适,但也有一些患者会出现较为隐秘的症状,如食欲下降、嗳气、反酸,甚至恶心、呕吐等,往往因忽视而使其加重演变至胃癌,因此,常规体检必不可少。

在体检项目中有一项呼气试验(碳13/碳14)是检测幽门螺杆菌的常用方法,只需吹口气稍加等待便能得到结果。如果检测结果呈阳性,需结合胃镜检查结果综合分析,来确定是否需要进一步治疗。

现有研究表明,通过早期筛查并干预幽门螺杆菌感染,尤其在胃黏膜病变尚未发生肠化生之前,效果更为显著。即便在肠化生发生后,虽然治疗效果可能有所减弱,但清除幽门螺杆菌仍被强烈建议。但需注意,2025年陆军军医大学研究发现,幽门螺杆菌感染期间引发的FTO(一种能够去除mRNA中特定修饰m6A的酶)表达升高可能持续存在,即使根除后仍需定期胃镜随访。因此,陈红旗副主任医师建议,胃肠癌高危人群,如45岁以上、有家族史的人群,建议将幽门螺杆菌筛查作为常规体检项目之一。

(陈红旗副主任医师受访照片)

饮食红黑榜:火锅与酒精

1. 酒精:明确的致癌物质

酒精已被明确列为致癌物质。无论饮酒量多少,酒精都会对胃黏膜造成损伤,破坏其屏障功能,使脆弱的上皮暴露于致癌物质和物理化学损伤之下。长期饮酒会导致慢性胃炎,进而可能发展为萎缩性胃炎、肠上皮化生等癌前病变。因此,建议尽量控制酒精摄入。

2.火锅的“三宗罪”

火锅本身并不会直接引起胃肠癌,但是在吃火锅过程中涉及的几个因素可能增加患病风险:

· 高温烫伤。人们在吃火锅时,一般都是在锅底沸腾时煮食物捞食物,刚捞出的食物温度极高,可能会灼伤口腔、食道和胃粘膜,破坏它们的屏障功能并导致慢性炎症和异常增生。因此,把食物捞出时不能立即食用,放在碗里待温度降至60度以下再食用即可,避免高温烫伤。

· 辛辣刺激。常言道“无辣不欢”,但是太辣会刺激胃肠道,加重损害。因此,还是要适当降低辣度,减少刺激。

· 食材问题。吃火锅时经常会摄入高盐、烟熏、烤制、红肉和加工肉类,如香肠、午餐肉等,这些食物对健康有显著影响。因此,在挑选食材时,应优先选择新鲜的蔬菜,减少红肉与加工肉等的摄入。

火锅的美味不能抛弃,但通过上面的措施,可以让我们在享受美食的同时,降低对胃肠道的损害风险。

早筛早治:胃肠癌的“黄金救命法则”

1. 筛查项目清单

陈红旗副主任医师指出:“胃肠癌患者在疾病早期往往症状隐匿,容易被忽视,而一旦出现明显症状,多已进展至中晚期,因此,早筛早诊早治是关键!”

下图为胃肠道恶性肿瘤筛查项目:

2.查出肠息肉怎么办?

在体检中,如果查出有肠息肉请不要惊慌,因为临床上一般会根据息肉的大小、形态、病理结果及个人身体状况来综合判断。虽然肠息肉存在癌变风险,发现后通常建议切除,但并非所有肠息肉都需要立即切除。

· 建议切除:直径超过1厘米,广基型、息肉表面不光滑、有溃疡、分叶状或有出血迹象及病理显示为腺瘤性息肉且伴有异型增生的息肉等。这些息肉癌变的风险较高,临床一般建议切除。

· 可以观察:息肉直径仅仅几毫米且表面光滑,病理结果为炎症息肉。这些息肉癌变风险较低,可考虑定期观察。另外,对于一些年龄较大、基础病较多或因其他脏器功能不佳无法耐受手术切除的患者,临床上一般会进行综合评估后选择保守治疗或定期复查。

但需注意的是,并不是息肉切除后就万事大吉了,在切除肠息肉后,无论是复发(原部位再次生长)还是新发(其他部位出现)都可能发生。主要由以下因素引起:

· 疾病本身的生物学因素:遗传性息肉(如家族性腺瘤性息肉病)和慢性炎症性息肉(如克罗恩病、溃疡性结肠炎等)易导致息肉反复生长。

· 医源性因素:在人体的大肠内存在许多粗大的皱襞,息肉可能隐藏其后,导致内镜检查时遗漏;另外,在某些情况下,如息肉位置刁钻或体积较大,可能存在切除不彻底的风险,导致残留息肉组织继续生长,不过,这种情况较为少见;其次,患者若提前没有把肠道清洁彻底,食物残渣或粪便可能覆盖息肉,影响内镜观察,对于肠道准备不佳的患者,建议短期内再次复查,以减少遗漏;

· 患者自身因素:不同患者的肠道环境、免疫状态等存在差异,可能影响息肉的生长和复发。长期吸烟、饮酒、饮食不规律等不良生活习惯,可能增加息肉新发的风险。

治疗进展:从微创到精准医学

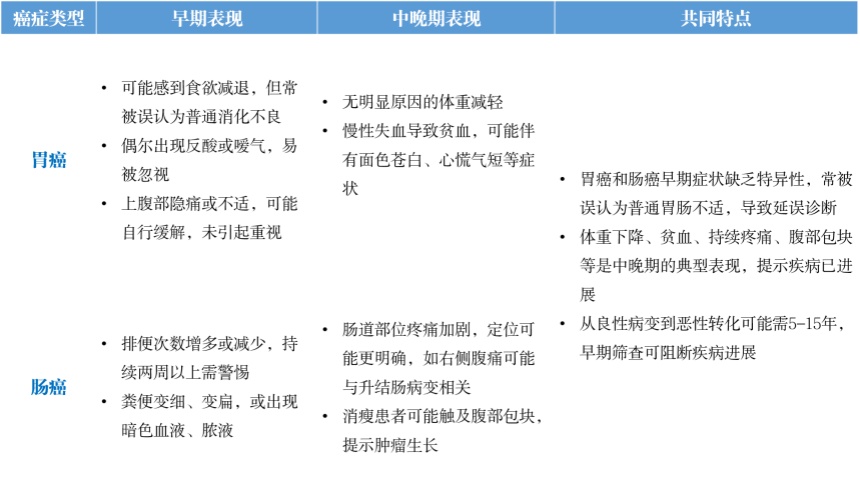

1.症状表现

下图为胃肠道恶性肿瘤的症状表现:

2.临床治疗

胃癌和结直肠癌是最常见的消化道恶性肿瘤,胃癌发病率和死亡率分列癌症第5和第4位,而结直肠癌则分别高居第3和第2位。目前,胃癌和结直肠癌的治疗主要包括外科手术、放疗、化疗、靶向治疗和免疫治疗。以胃癌为例:

· 早期胃癌:早期胃癌并不需要外科介入治疗,往往内镜医生在内镜下就可以切掉它,创伤小且恢复快。陈红旗副主任医师指出:“目前,早期胃癌的5年生存率已高达90%以上。” 另外,对于内镜无法完全切除的早期胃癌,则采取微创治疗,通过3D腹腔镜或机器人辅助腹腔镜手术,实现精准切除,手术切口小、术后疼痛轻、恢复时间短。

· 中晚期胃癌:对于中晚期的胃癌患者,在手术评估下若能切除,仍建议以手术治疗为主,但创伤相对较大。若不能切除,则会在术前进行化疗、靶向或免疫等转化治疗,以缩小肿瘤,提高手术成功率。

(陈红旗副主任医师受访视频)

上海市第六人民医院胃肠外科针对胃肠道恶性肿瘤的治疗方面具有显著特色和优势:

· 超低位直肠癌保肛治疗

直肠癌的保肛手术难度较大,因为肿瘤距离肛门的远近是决定手术方式的关键因素。此外,患者的性别、肿瘤大小以及病理分型等因素也会影响手术方案的选择。科室在这一领域已积累多年经验,借助最新的达芬奇机器人辅助手术系统(机器人手术系统虽由人工操作,但能消除人为抖动,提供比肉眼观察更清晰的放大效果,使医生能更清晰地看到细微的神经和淋巴组织),进一步提升了手术的精准度和安全性。

· 整合门诊建立个性化治疗方案

对于部分暂时不能保留肛门的病人,通过整合门诊(MDT)的方式,联合肿瘤科、放疗科、化疗科以及病理科的医生共同讨论,制定个性化的治疗方案。

· 注重器官功能保护

始终秉持"功能保护优先"的诊疗理念,在确保肿瘤根治的前提下,通过精准外科技术和个体化手术方案,最大程度保留患者的器官功能和生活质量。以超低位直肠癌手术为例,团队采用全直肠系膜切除(TME)联合经括约肌间切除术(ISR)等先进术式,在保证肿瘤根治性的同时,不仅保留肛门解剖结构,更注重维持其控便功能,并运用神经保护技术避免损伤盆腔自主神经,从而保护患者的排尿和性功能。对于胃食管结合部肿瘤,开展近端胃切除联合双通道重建等改良术式,既保留远端胃的消化功能,又通过抗反流技术显著降低术后反流性食管炎的发生率。这种"三保"(保命、保器官、保功能)的治疗策略,使患者在获得肿瘤根治的同时,能够维持良好的生理功能和生活质量。

胃肠癌患者:术后注意事项

1.饮食调整:部分胃癌全胃切除的患者,会担心没有胃的储存功能,食物会“跑哪去”。实际上,患者在术后需少量多餐进食,比如一天原本吃三餐,术后起始可能需要吃10-20餐,但随着时间的推移,身体会逐渐形成代偿性功能,进餐次数会逐渐下降而每餐摄入量会逐渐增多,最终接近恢复正常。另外,饮食的选择建议进食更细软、易消化的食物,如流质食物,并逐渐过渡到均衡饮食,包括蔬菜、水果等,以满足营养需求。

2.适当运动:很多患者术后喜欢在家躺着,认为这是一种休养。但实际上,进行适度的运动,如每天早晚散步、打太极拳等可以帮助机体适应术后状态,增进食欲,提高免疫力,改善心情。

3.心理调适:术后,很多患者会因为得了肿瘤而产生焦虑、紧张、抑郁等情绪,甚至产生社交恐惧症。因此,建议患者将肿瘤视为一种慢性病,像对待高血压一样,积极面对,延长生存期。

4.定期复查:定期复查很重要。胃肠癌的复发高峰期在术后两年内,因此,建议术后两年内每三个月复诊一次。五年之后,如果无复发,才可认为治愈。

未来:肠道菌群移植与益生菌

1.肠道菌群移植

在胃肠道肿瘤治疗领域,肠菌移植展现出了其潜在价值。放疗和化疗是胃肠道肿瘤治疗的常用手段,但这些治疗方式往往会引发肠道功能紊乱,导致患者出现腹泻、便秘等症状。而肠菌移植,或补充相关益生菌,能够有效减轻这些症状,为化疗提供辅助治疗,降低化疗带来的损伤。

更为神奇的是,肠菌移植不仅能调节肠道菌群、减少腹泻,还能增强患者的免疫力。特别是在免疫治疗方面,对于一些原本治疗效果不佳的患者,在接受肠菌移植后,他们对化疗药物的反应性有所增强,这无疑为胃肠道肿瘤的治疗开辟了新的思路。

尽管目前肠菌移植在胃肠道肿瘤治疗中的应用还处于补充性、替代性治疗的阶段,尚未大规模普及,但其发展前景十分光明。未来,随着更多大规模样本数据的积累和研究结果的公布,肠菌移植有望在胃肠道肿瘤治疗领域得到更广泛的应用。

2.益生菌

首先,益生菌对人体的健康确实存在诸多益处,如调节人体肠道菌群的平衡,增强肠道屏障功能及增强人体免疫力等。此外,还有研究发现,益生菌能够激活免疫细胞的活性,间接发挥抗癌和预防胃肠道肿瘤的作用。然而,我们必须清醒地认识到,益生菌并不能替代常规的胃肠道肿瘤筛查和预防措施。胃肠道肿瘤的发生是一个多步骤、多环节的复杂过程,涉及遗传、环境等多种因素。因此,我们不应过分夸大益生菌的作用,要理性看待其的作用来进行适当的身体补充。

专家简介:

陈红旗

上海市第六人民医院胃肠外科副主任医师,医疗组组长,外科学博士,上海交通大学硕士生导师。美国匹兹大学肿瘤研究中心,访问学者。

目前担任中国人体健康科技促进会肠道微生态与肠菌移植专委会常委兼秘书长,上海市医学会普外科专科分会微创学组委员,上海市预防医学会微生态专委会委员兼秘书长等。主持国家自然科学基金、上海市自然科学基金面上项目、上海市第六人民医院基础科研项目等科研项目,以第一或通讯作者发表SCI论文15篇;获发明专利2项;先后获得上海市医学科技奖三等奖、教育部科技进步奖一等奖和上海市技术发明奖三等奖各1项。

专业擅长:

· 胃肠道肿瘤的微创/机器人手术治疗;(超低位保肛、功能行保胃)

· 复杂肠癌综合治疗(局部晚期、复发肠癌再手术等);

· 便秘、直肠脱垂、藏毛窦、阑尾炎、等良性疾病的微创手术治疗;

专家门诊:周三下午

便秘与肛肠疾病专病专家门诊:周一下午

本文撰稿/谢曼丽

本文摄像/顾潘庆

美术设计/刘丹红

执行主编/尹学兵

值班编辑/谢曼丽

文中图片均获版权方授权

有任何意见、建议、投稿,欢迎 发送到邮件sjyl1901@163.com

有任何意见、建议、投稿,欢迎 发送到邮件sjyl1901@163.com