“您办什么?”

“办理老年证。”

“代办?”

“给自己办。”

“请取号。”

进得门,一番对话后,接受过“帅锅”疑惑的目光,我落座在一号位置第一个办理。10分钟后正式迈入老年人行列!

世界医疗网(上海)特邀通讯员顾海鹰报道 虽然办理老年证时“被怀疑”的我,还因“年青”的误会眼光,给自己带来心理上“一丢丢”的窃喜,但是,“老”,是不可回避的现实:老年证都领啦!微信上有个段子,标题就是:衰老是一个被灌输的概念,本人“严重同意”,人先是“被衰老”。

长辈在训斥晚辈时常会说:“这么大的人了,怎么还这样!”这就是最初的友情提醒。上班时我曾被领导“提醒”过:“这么老的人了,也不长长记性!”哼!当时我心里的那个恨啊:“哪壶不开提哪壶”,但回答还是:“对不起,是我工作没做好。”

有一次下班路上,遇到位男性长辈带领着一对约3、4岁大的双胞胎姐妹,小姐妹长得太可爱了,我忍不住从包里掏出同事孩子结婚送的两包喜糖给她们,小姐俩一前一后奶声奶气地说:“谢谢阿姨!”“不对,要叫奶奶!”站在边上的长辈急急纠正。什么?我已成“奶奶”辈了?有生以来第一次被尊称为“奶奶”,令我大惊失色!

单位选拔预备干部,发征询意见表时,主管领导郑重声明候选人的年龄条件,凡是任期做不满一届(两年)就要退休的,全部保留原待遇但不再担任现职。

唉,都怨自己,怎么就早到这个世界2个月呢?我识趣地把一个字都没填的表格塞进了票箱,还心存侥幸地悄悄问一位比较接近的领导:“我没填写志愿,没事吧?”“不用填了。”面对领导的坦率,我从职业生涯层面感觉到了“被衰老”的提醒。

好在又发生了一件事让我多少有了点安慰。某单位说我是“人才”,要把我“挖”过去:“我们认为您才四十几岁,还可以好好干呢!”我赶紧表示,你们要我去很不合算的,投入产出要成正比嘛!对方一听我的实情也就结束了“引进工作”。嘿嘿,没让人家“吃药”,年青才是“绩优股”呀!

有一天去店里买鞋,营业员去取我要的鞋,因为我转到鞋柜的另一边,她取鞋回来后没见到我,自言自语大叫了一声:“咦,刚才那个老太婆呢?”我马上接话:“老太婆在这里。”看着营业员涨红的脸,我拿过本来准备买的鞋,轻轻地放在鞋架上,对她笑笑,优雅转身,迈出店门,背后一定是那尴尬的眼光哦!

我逐渐地“被衰老”,在人们的不断提醒中,在时间的催促下,我逐渐地适应了“老”,调整了心态,开始考虑“老”应该关注的问题。哈佛大学心理学家艾伦·朗格教授集30年的研究与实践,创造了“可能性心理学”,其研究假设是:我们不知道自己能做什么,或者能变成什么,一切皆有可能。而核心概念则是“专注力”。我提醒自己,在不断变老的过程中,要用“专注力”思考,留意新的事物,让自己对新的生存环境、新的接触人群,熟悉起来,敏感起来。我拜孩子们为师,开博客,做公众号;写回忆录,记孙辈成长点滴小故事;整理医学科普文章,为需要发表的专家与媒体牵线搭桥;当“社区智力志愿者”,发挥个人专长为社区微信公众号出谋划策修改文案;我的小习作又开始在《徐汇报》“桂花苑”刊用……

“老吾老,以及人之老”,每个人都会老的,都要从童年、少年、青年,再从中年逐步向老年迈进。俗话说,凡事预则立,做好“老”的准备,才能在不同的生命时期,去做合适的事情,才能高质量地走完生命的整个旅程。

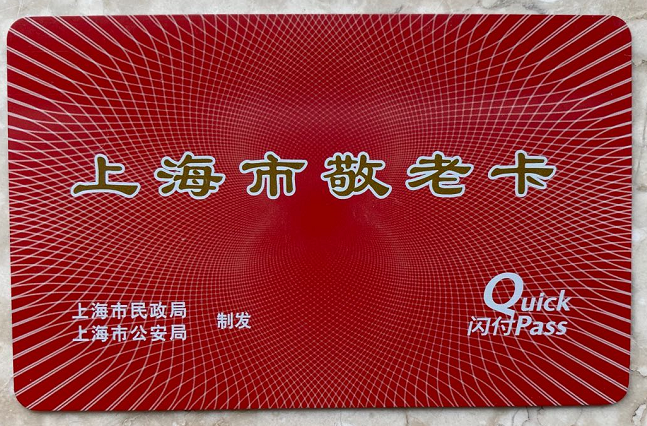

我曾在微信朋友圈显摆由民政局、公安局制发的“上海市敬老卡”照片,和老同事逗乐子:

老同事:老年证长什么样子?

我:只能看背面,正面有隐私哈,就像现在您看俺的时候最好只看背影,正面对不起广大人民群众耶!坚持活到能够领取老年证就很不容易,争取领取600元那就更加不容易啦!

老同事:您还能拿市长发的百岁老人证书,我坚信。

我:上台领证的时候一定要您搀扶一把!

老同事:会需要吗?我会在下面用力鼓掌。

我:因为那时的我就是娃娃啦!哈哈哈哈……

本文转自/上海徐汇官方微信

执行主编/尹学兵

值班编辑/宜 宜

有任何意见、建议、投稿,欢迎 发送到邮件sjyl1901@163.com

有任何意见、建议、投稿,欢迎 发送到邮件sjyl1901@163.com