上海市有个徐汇区,徐汇区有个六院,六院有个骨科,骨科有个医生,他的名字享誉中外:于仲嘉。

那年,我第一次见到他——高大魁伟,声音洪亮,眉毛又黑又长。当得知我刚从部队转业,他笑着用右手点点我说:“我可是老兵,你是新兵蛋子!”幽默的话语让我像是又回到了军营,我两腿并拢:“报告首长,新兵小顾前来报到,敬礼!”。

其实在见于教授之前我已经做过功课。我知道于教授出生于1929年10月,祖籍山东文登,出生于一个贫苦的农民家庭。在解放战争时期参加了中国人民解放军,成为在战场上救护伤病员的小小卫生员。看到战友们因受伤导致残疾,他立志从医。1959年本科毕业后分配到上海市第六人民医院,成为一名医生。

看到于教授感觉特别亲,仿佛见到了我的父亲。我的父亲也是军人,和于教授的经历很相似,是京剧《沙家浜》里卫生员的原型,他俩都是战争中的小卫生员,都是看到战友伤残而拿起了手术刀。听母亲说,父亲的医术在那个年代里是很出色的,因为父亲手术技术的精湛,有位战士保住了宝贵的眼睛。

当然,父亲的名气可是没有于教授的响呢。

于教授曾经为一名失去左手五个手指的年轻农民小董再造了五个手指!当年经过长达12个小时的紧张操作,手术获得成功。术后,小董开始了艰苦的训练。经过一个月的努力,他的再造手逐渐恢复了勾、抓等能力。半年后,他能够用“新手”握杯子、吃饭、下棋和写信了。

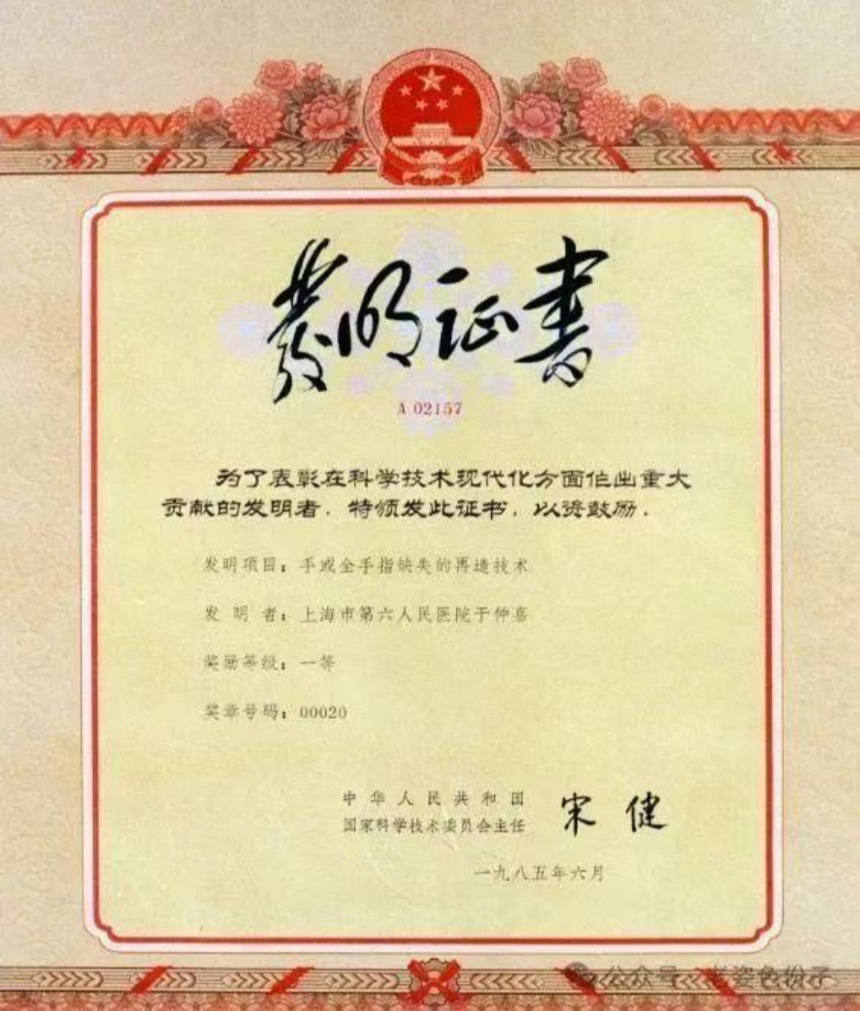

这是于教授在世界医学史上第一次将患者自己的足趾移植到前臂截肢的残端,再造出了有感觉、能活动的“新手”,国际友人誉为“中国手”。于教授发明的“手或全手指缺失的再造技术”,荣获国家发明一等奖。

于教授被誉为“中国手”之父。他后来还研究成功“手或全手指缺失的再造技术”、“桥式交叉吻合游离组织移植术”和“游离组织组合移植术”,使伤者缺失的肢体得以再造,使缺损的组织得到修复,使许多严重毁损的肢体免除了截肢的厄运、残缺不全的肢体恢复了有用的功能,上海市第六人民医院骨科成为“中国手”的发源地。

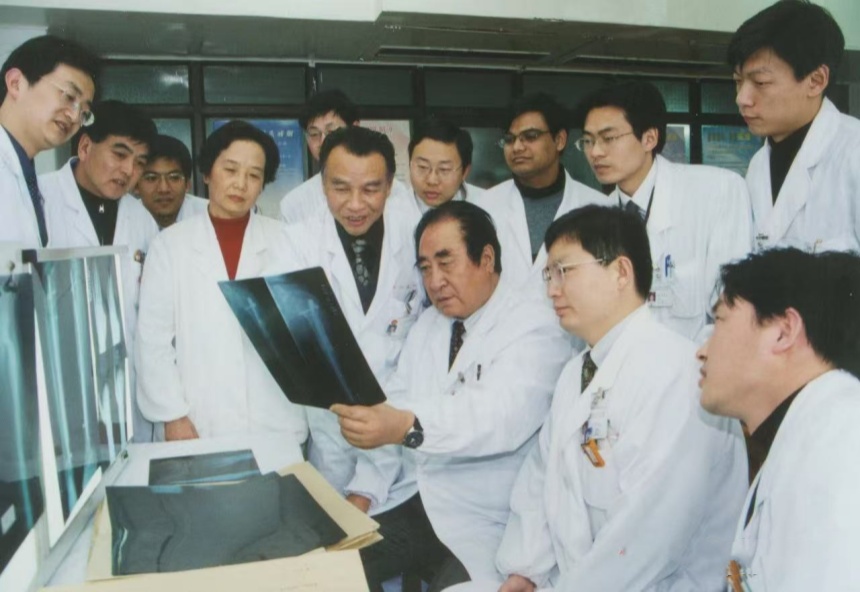

是于教授带领着骨科团队在肢体缺失的再造和组织缺损的修复领域取得了卓越的成就,丰富和发展了四肢显微外科技术,为使我国显微外科技术水平始终处于国际领先地位,做出了巨大贡献。

虽然于教授是国宝级大专家,可是我每次见到他,常常是先叫“主任好!”再悄悄地说“首长好!”他总是笑眯眯地和颜悦色说话,一点都没有大教授的架子。

那年,我们准备拍摄关于“再造手”的录像片,我和摄制组来到于教授府上,其夫人赵老师为我们包小圆子。看我不好意思还大声地对我说:“小鬼,快招呼大家尝尝赵老师的手艺!”我端起一碗,用汤勺舀起拇指盖大的小圆子送入口中。咦,里面居然还有黑油油甜甜的馅。赵老师说:“包了点黑洋沙,这是宁波小汤圆。”

我曾经和摄制组一起为N位专家拍摄过录像片,印象最深的是每次拍摄于教授的录像片,他总是认真地听导演的讲解,常常是“一条过”,我真佩服于教授的淡定从容,为他翘起大拇指!

有一次,于教授问我,想不想买他在田林新村的房子?我说,好啊,住在离单位太远不方便,先去看看?他说:“小顾要买就便宜……”哈哈,我开心极了。

和于教授约好时间,他亲自带我去看房,就在单位马路对面的小区里。

很小的两室,没有厅;卫生间的马桶特别矮……

后来,我拂了于教授的好意,总觉得对不起他,再见到他时表示抱歉,他大手一挥操着山东口音大声说:“没(木)事!”

2020年4月28日上午,在微信群里得知于仲嘉教授已在前一天晚上“先期到达那个营区”!作为同事作为小辈,和于教授认识后的一个个小故事就那么清晰地出现在我模糊的泪眼前。

于仲嘉,您是我国当代著名的显微外科专家、骨科专家,上海交通大学附属第六人民医院骨科终身教授。

于仲嘉,您是我的同事,战友,您是我心中永远的首长!在那里,我们还要在一个营区!我还会两腿并拢:“报告首长,新兵小顾前来报到,敬礼!”

悠悠战友情,

战友情悠悠。

本文作者/顾海鹰

执行主编/尹学兵

值班编辑/谢曼丽

文中图片均获版权方授权

有任何意见、建议、投稿,欢迎 发送到邮件sjyl1901@163.com

有任何意见、建议、投稿,欢迎 发送到邮件sjyl1901@163.com